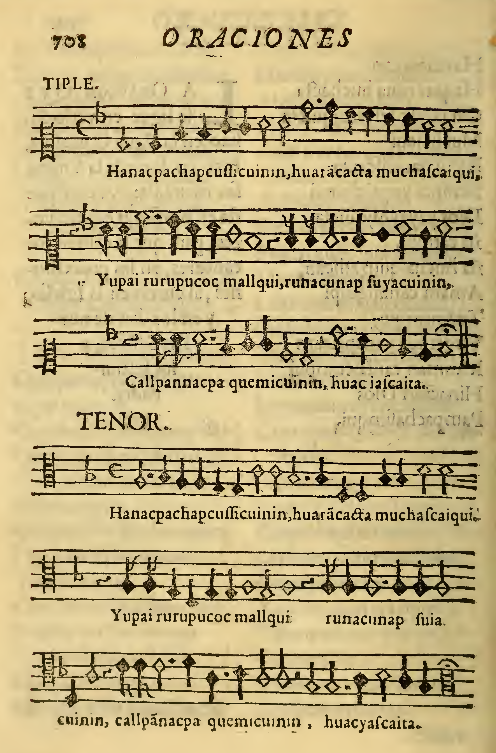

En 1631, en los albores del período colonial tardío del Virreinato del Perú, se publicó en Lima una obra que marcaría un hito sin precedentes en la historia musical de América: el “Hanaq pachap kusikuynin” (Alegría del cielo). Esta composición, incluida en el Ritual formulario e institución de curas del franciscano Juan Pérez de Bocanegra, ostenta el honor de ser la primera obra polifónica impresa en el continente americano.

Un encuentro de tradiciones musicales

Lo verdaderamente extraordinario de esta pieza no radica únicamente en su primacía cronológica, sino en su naturaleza profundamente mestiza. Compuesta por un estudiante inca bajo la tutela del padre Bocanegra, la obra representa una síntesis cultural sin precedentes: un himno procesional católico dedicado a la Virgen María, estructurado según los cánones de la polifonía barroca europea, pero cantado íntegramente en quechua, la lengua del Tahuantinsuyu (Imperio incaico).

Esta fusión no fue meramente superficial. La elección del quechua como vehículo lírico responde a una estrategia evangelizadora consciente, que buscaba hacer accesible el mensaje cristiano a las poblaciones indígenas andinas en su propia lengua. Sin embargo, el resultado trasciende sus intenciones pastorales originales para convertirse en un testimonio artístico del complejo proceso de mestizaje cultural que definió la América colonial.

Análisis textual y musical

El texto del himno revela una sofisticada comprensión tanto de la lírica quechua como de la sensibilidad católica mariana:

Hanaq pachap kusikuynin

Waranqakta much’asqayki

Yupayruru puquq mallki

Runakunap suyakuynin

Kallpannaqpa q’imikuynin

Waqyasqayta uyariway

much’asqayta Diospa rampan

Diospa maman

La traducción en español nos revela la profundidad poética del original:

“Oh, Alegría del cielo, por siempre te adoraré,

árbol florido que nos das el Fruto Sagrado,

esperanza de la Humanidad,

fortaleza que me sustenta estando yo por caer.

Toma en cuenta mi veneración,

Tú, mano guiadora de Dios, Madre de Dios…”

Contexto histórico y significado cultural

La aparición del “Hanaq pachap kusikuynin” debe entenderse dentro del marco más amplio de las políticas culturales del Virreinato del Perú durante el siglo XVII. Tras el Concilio de Trento (1545-1563) y su implementación americana a través de los Concilios Limenses, la Iglesia católica había adoptado una estrategia de inculturación que buscaba integrar elementos culturales autóctonos en el marco doctrinal cristiano.

El padre Juan Pérez de Bocanegra, autor del ritual que contiene esta obra, fue una figura clave en este proceso. Su trabajo no se limitó a la traducción de textos litúrgicos, sino que abarcó la creación de un corpus musical híbrido que pudiera servir como puente entre las tradiciones musicales andinas y europeas.

Legado e influencia

El “Hanaq pachap kusikuynin” inaugura una tradición de música colonial americana que se caracteriza por su naturaleza sincrética. Esta obra prefigura el desarrollo posterior de géneros como los villancicos en lenguas indígenas, las misas criollas y toda la rica tradición de música sacra hispanoamericana que florecería durante los siglos XVII y XVIII.

Desde una perspectiva musicológica contemporánea, esta pieza representa un ejemplo temprano de lo que hoy llamaríamos “world music” o música transcultural. Su estudio nos permite comprender mejor los complejos procesos de intercambio cultural que caracterizaron el período colonial americano, desmintiendo visiones simplistas sobre el supuesto carácter unidireccional de la imposición cultural europea.

Preservación y performance moderna

Afortunadamente, tanto la partitura como el texto del “Hanaq pachap kusikuynin” han llegado hasta nosotros, permitiendo su interpretación por conjuntos especializados en música antigua. Las grabaciones modernas de esta obra nos permiten apreciar no solo su valor histórico, sino también su indudable calidad artística.

La interpretación de esta música requiere un conocimiento profundo tanto de las técnicas polifónicas barrocas como de la fonética quechua, lo que ha convertido su performance en un ejercicio de arqueología musical que conecta nuestro presente con los albores de la tradición musical americana.

El “Hanaq pachap kusikuynin” permanece como testimonio vivo de que la creatividad artística americana siempre ha sido esencialmente mestiza, resultado del encuentro, a veces tenso pero siempre fecundo, entre tradiciones culturales diversas. En sus notas resuenan no solo los ecos del canto gregoriano y la polifonía renacentista, sino también las inflexiones melódicas de los Andes, creando algo completamente nuevo: la primera voz musical genuinamente americana.